如果从高空俯瞰,这将是一幅层次分明、色彩缤纷、刚柔并济的立体画卷。高原、山地、丘陵、平原、湖泊、海滨……无不在此写就诗行。

作为全国唯一集齐所有地貌类型的省份,河北省东临渤海,西倚太行,南望黄河,北部向内蒙古高原过渡,并敞开胸膛,将京津环抱。

由于纬度跨越较大、地貌类型齐全,河北各地民风民俗不乏差异,但从饮食习惯而言,河北的滋味,往往将自然的馈赠,交付于一口咸鲜。

“大口喝酒”也跨越游牧和农耕两种文明、城市和乡村两种生活,成为河北人的共识。

从饮食习惯到生活百态,山河壮美,哺育出河北人的淳朴、坦荡和实诚。

隐藏的碳水天堂

陕西、山西、河南、安徽……到底哪里才是真正的“碳水天堂”?

在这场地域“角逐”中,河北的呼声,想必没那么高。正如这个省份一如既往的低存在感——至少在“那么近,这么美,周末到河北”这句宣传语出现之前是这样的。

在很多人的印象里,河北饮食特色谈不上突出。如果只论对味蕾的直观刺激,或许这是对的。但若深入体会、细细品尝,你会发现,河北滋味其实自有一番妙趣。

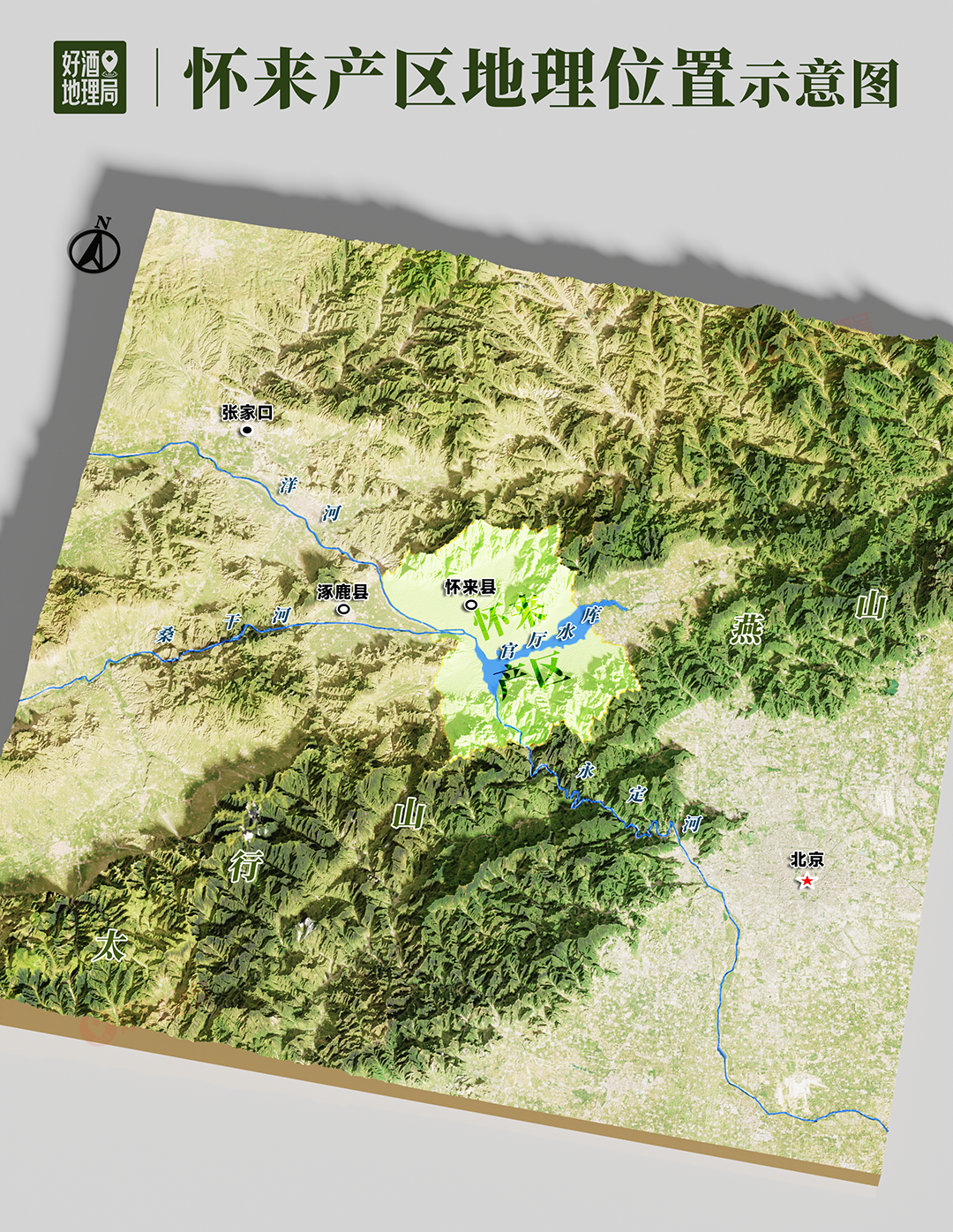

制图@好酒地理局

除了在河北流行的安徽牛肉板面,驴肉火烧是最容易让人想到的河北特色。

火烧,是一种传统面食,一般由未经发酵的“死面”制作,经炉火烘烤而成,具有外皮酥脆、内里柔软的特点。或油润或清爽的驴肉馅夹在里面,肉香浓郁,口感丰富,给人一种踏实的满足感。

当然,驴火也有门派之争。

如果你有丰富的驴火品尝经验,想必吃过圆的,也吃过长的。这不是某家店出于偏好的随意抉择,而是地域习惯使然。

▎民间常用“天上龙肉,地下驴肉”形容这一美味 。传说,这是康熙皇帝吃完驴肉火烧后的称赞。图源@视觉中国

一般来说,圆形火烧是保定的传统。

保定人烹制炉火,驴肉要经过二十多种调料进行卤制,大火烧开后,需要小火慢炖十几个小时。肉香因此被深深锁进纤维里,出锅时还冒着热气,软嫩多汁。热乎的驴肉,塞入刚烤好外酥里软的火烧,再浇上一勺香浓的卤汁,“咔嚓”咬下,汁水几乎要流出来,香气在口腔中流淌。

而长形火烧,是河间(沧州市代管县级市)的传统。

图源@千图网

传统的河间驴火,是热饼夹凉肉。

酱制驴肉时,用的是由花椒、山楂、冰糖等组成的调料包。酱好、晾凉的驴肉,口感更加紧致、清爽,且带着独特的酱香。

不过,也有一些店家,融合了各地习俗,用此饼夹彼肉,或者其他形式的创新。它们并非传统,但也因有独特的美味而拥有受众。这会让秉持保守主义的人感到些许冒犯:“以前根本没有这样的。”乐于接纳新滋味的人则觉得:“以前没有,但现在有了。”

在河北,如果说有什么能与驴肉火烧争锋的特色面食,大概就是香河肉饼了。

▎作为河北省香河县的特色美食,香河肉饼不仅是当地百姓餐桌上的常客,更是中华饮食文化的杰出代表,历经千年传承。图源@视觉中国

这道源自廊坊香河的美食,前身是突厥饼,经回族人改良后,在乾隆时期就已声名大噪。做香河肉饼,和面讲究“三软三硬”,水温、面粉比例分毫不能差,擀出的面皮要薄如蝉翼却不破,裹上新鲜牛羊肉馅后,在鏊子上煎得两面金黄,边缘鼓起像小元宝。

刚出锅的肉饼,外皮焦脆得能听见“咔嚓”声,咬开一个小口,滚烫的肉汁顺着嘴角流,牛羊肉的鲜混着葱姜的香,层次丰富得像在嘴里开了一场庙会。

到了冀北,主食恰如其名,总能成为餐桌上的主角。

在承德、张家口的大部分地区,手擀面、疙瘩汤、包子、馒头、烙饼都是家常美味。但若论特色,就不得不提莜面了。

莜面的母体,其实就是裸燕麦,一种很符合当下膳食理念的食物——每100克莜面含有12克膳食纤维。

▎张家口市张北美食——莜面窝窝特色菜。图源@视觉中国

由于筋性小,无论是制作莜面饸络、莜面鱼鱼,还是搓莜面窝窝,一般都需要用开水把面烫熟。这时你就会闻到一股燕麦的香气。

除了莜面,冀北人也爱吃荞面。无论是农家乐性质的参观,还是超市的熟食区,几乎都能找到荞面条、荞面饼。

看得出来,冀北是杂粮重地。除了莜面、荞面,小米、大黄米、糜子、各种豆类都有种植。汾酒的豌豆种植基地,就选在张家口市张北县。

黄旗小米是河北省丰宁满族自治县的特产,已被列入中国国家地理标志产品。当地人不光喝小米粥,也喜欢将大米、小米混合起来做“二米饭”。

制图@好酒地理局

黄米则是一种糯性粮食。冀北人包粽子、做年糕、油炸糕,基本都用这种粮食。除了包豆馅、蘸白糖等吃法,早先时候,在冀北的冬天,人们也吃酸汤煮年糕,也就是用糟酸菜的酸汤把年糕煮热、煮软。

当然,河北著名的碳水,还有唐山酥糖等甜食、点心。

而碳水的主要提供者——主食,曾代表人们关于饱腹最直接的理解。今天,它们虽然多少有点令人为难,但仍是国人餐桌上不可或缺的元素,也是了解河北饮食的必经之路。

聊点荤的

正如对主食的热忱,河北人吃肉,也向来不扭捏。

辽阔的草原赋予了冀北人大口吃肉的性情和底气。

烤全羊是绝对的硬菜。最好是用当年的羔羊,架在炭火上烤制,油脂滋滋滴落在火里,白烟升腾,肉香能飘出老远。

▎河北北接内蒙古,承德、张家口地区的牛羊品质极高。小羔羊经过腌制,再放到炭火上烘烤,金黄诱人,肉嫩可口。图源@千图网

无需精致餐具,围着烤好的庞然大物上手撕,是最好的选择。肥瘦相间的羊肉,蘸上酱料、撒上椒盐,咬下去油脂四溢。撕完一层,再放回火上继续烤,如此循环三四次,才能消灭殆尽。羊骨用来炖煮或煲汤,都是不错的选择。

如果说烤全羊有点太过隆重,烤羊腿、烤羊排就是相对日常的大餐。当然,还有还原本真的手把肉——将羊肉用清水煮至软硬得当,蘸上韭菜花,纯粹的肉香是一种朴素又高级的享受。

到了冬天,最幸福的莫过于一家人围桌而坐,用一锅清水涮羊肉吃。窗外冰天雪地,屋子里热气袅袅升腾,涮熟的羊肉片,裹满用芝麻酱、韭菜花、腐乳、蒜泥调制的蘸料,一口下去,又烫又香,配上一盅白酒,身体很快就暖和起来。

图源@千图网

除了吃羊肉,河北人还爱喝羊汤。

承德下辖平泉县,羊汤十分著名。相传康熙皇帝围场打猎时偶然品尝,还赋诗称赞,从此名声大震。

平泉羊汤以羊杂为主料,与羊骨、羊头一起熬制,选料精、入锅细、汤要老、辅料全。它分为清汤和肥汤,清汤色泽金黄鲜亮,肚丝细如竹笋,食客可以根据自己的口味加入香菜、辣椒油,再配上刚出炉的烧饼,一口汤一口饼,浑身舒畅。

▎平泉羊汤可以说是平泉人日常生活不可缺少的一部分,也已经成为外地人到平泉必尝的地方风味。图源@视觉中国

你或许已经有所察觉,河北人挺偏爱驴肉的,尤其是冀中地区。除了前面谈到的驴肉火烧,一盘酱驴肉在部分地区也比较常见。邯郸永年县还会灌制一种驴肉香肠。这种香肠以驴肉为主料,配以绿豆粉芡、小磨香油及花椒、茴香等十余种香料,经剁肉、调糊、灌肠、蒸煮、果木熏制等工序制成,香而不腻。

河北还有一种特色香肠叫瓤(ràng)肠。这是一种在传统喜宴上常见的冷盘,肠衣就是猪大肠,里面的内容,可以将黑木耳、胡萝卜丝、粉条、肉皮等用淀粉汁混匀。当然也有不同配方,有的地方会将猪肉馅和荞面、糯米等粮食混合。

在食肉方面,河北人对冷食颇感兴趣。除了酱牛肉、卤猪耳等全国通行的菜品,还有片肘——一种将猪肘腌制、蒸熟、放凉、片成片装盘的特色菜肴。

图源@视觉中国

制作片肘,优先选用猪前腿,保留60-70公分完整的猪腿皮,剔除骨肉,刮净毛后用缯线缝制成筒状。再将猪后座或前襟精瘦肉切成大块,用肉蔻、丁香、八角等20多种中草药腌渍,最后将腌制好的肉填充到猪皮筒中,用专用布裹好上笼屉蒸制,等放凉后再片成有一定厚度的片。

也有一些肉食,饱含市井的温暖。

石家庄的把子肉是街头的“顶流”,大块五花肉在酱汤里炖得酥烂,肥而不腻,瘦而不柴,盖在白米饭上,酱汁渗透每一粒米,吃起来踏实又满足。

保定的牛肉罩饼也毫不逊色,薄饼吸饱牛肉汤的鲜香,搭配大片牛肉,呼噜呼噜下肚,整个人都热乎起来。

▎保定人吃牛肉罩饼就像西安人吃泡馍一样的普遍。图源@视觉中国

抑或深藏历史韵味。

邯郸的丛台酒搭配道口烧鸡(邢台)堪称一绝,烧鸡鸡肉脱骨鲜嫩,卤香中融合了几十种香料的精华,却丝毫掩盖不住肉本身的鲜美。

邢台的熏肉经过松木熏制,外皮带着独特的烟火气,切一盘作为下酒菜,越嚼越有滋味。

从塞北到平原,河北人的餐桌上,满满都是对生活的热爱与热望 。

一口咸鲜,留住食物本味

咸,是大部分游客对河北菜的印象。

河北人的烹饪,不强调复杂的调味,“好厨子一把盐”在这里得到较为彻底地践行。或者说,针对一道菜,河北人偏向于相对单一的调味:咸口就是纯粹的咸,甜也甜得彻底。

新摘的茄子蒸熟,拌上蒜汁,就是一道清爽的美味。糖拌西红柿操作简单,老少皆宜。

图源@视觉中国

新摘的豆角,很好炖熟,还能吃得出蔬菜本身的微微鲜甜。尖椒、香菜剁碎,用盐水腌一腌,拌面条吃清爽且增味。

当然,这是蔬菜当季、可以时鲜的季节。等10月一过,冀北地区陆续进入漫长的冬天,这时候一些贮存的智慧会得到凸显:晒好的干菜、糟好的酸菜、腌好的咸菜、压好的粉条、新做的豆腐,以及土豆、萝卜、白菜、南瓜这些耐储存的蔬菜,会让人们度过一个有滋有味的寒冬。如今,交通便利、物流发达,冬天里也有各种新鲜蔬菜,但这种饮食传统一直延续下来。

到什么时节,吃什么东西。河北人对食物的态度,像是把日子过成了一本与时节相和的老菜谱,字里行间都是对土地的敬畏、对时序的遵从,还有那份藏在烟火气里的实在与笃定。

春之伊始,保定人爱用新下来的嫩柳芽做馅包饺子,沧州人则会采来榆钱蒸窝头,拌上蒜泥和香油,粗粝的谷物香里裹着草木的清甜,吃的就是这份“春到舌尖”的鲜活。

▎日出日落,四季更迭,每个季节都有大自然精心准备的美食,榆钱窝头可以说是最能代表春天的美食之一。图源@视觉中国

入夏后,暑气渐盛,饮食便往清爽里走。石家庄人夏天少不了一碗“抿尖”,把荞麦面或白面调成糊状,用特制的抿床抿入沸水中,煮好后过凉水,浇上麻酱、醋、蒜泥,再码上黄瓜丝、胡萝卜丝,滑溜筋道,一口下去通体舒畅。

秋风起,食物染上融融暖意。张家口人会把新收的土豆擦成丝,晒干后储存,冬天炖肉时抓一把,吸饱肉香的土豆干绵密入味。

寒冬腊月,食物增加了“暖身”的使命。

河北各地的大锅菜是冬日餐桌的灵魂,白菜、粉条、炸豆腐、五花肉在大铁锅里咕嘟着,汤汁浓稠,白菜烂熟,粉条吸足了肉香,一口下去从胃暖到心。

图源@视觉中国

腊八这天,熬上一锅腊八粥,大黄米、红豆、红枣、花生……各种杂粮杂豆在锅里熬得稠稠的,喝一碗,暖乎乎地盼着年关将近。

在调味上,河北人像是天生的“减法大师”。

卤煮的肉,无非是八角、桂皮、酱油这些基础调料,让肉香自己透出来;清蒸的鱼,只淋一勺热油,撒把葱丝,鲜得能尝出鱼在水里游的灵动;就连做咸菜,也是把萝卜、黄瓜用盐腌透,顶多加点花椒、辣椒,吃的就是那份脆爽本味。

他们不追求“复合味”的花哨,觉得咸就该是纯粹的咸,能衬出食材的鲜;甜就该是实在的甜,别被杂味抢了风头。

图源@AI生成

这种对“时节”的执念,其实藏着河北人对生活的仪式感。不是刻意讲究,而是祖祖辈辈传下来的习惯。

这些吃食未必多精致,却像一个个坐标,标记着岁月的流转,让平凡的日子有了盼头:春天盼着香椿发芽,夏天等着伏面解热,秋天惦着栗子飘香,冬天盼着大锅菜暖身,一年又一年,在食物的更迭里,把日子过得踏实又有滋味。

说到底,河北人对食物的态度,就是对生活的态度:不折腾,不花哨,顺着时序走,守着本味过,在一粥一饭里,藏着最朴素的智慧和最绵长的温情。

豪饮:杯盏间的实诚与豪迈

实诚的性子映在酒桌上,是不耍滑、不藏私的坦荡。河北人的酒杯里,盛的是待人的“热乎劲儿”。

在河北北部,地处冀、辽、蒙三省交界处的平泉市,因“契丹祖源”而闻名。那里不仅孕育了占全国40%香菇出口量的食用菌产业,更因山庄集团的醇香佳酿,成为冀酒版图上的亮眼存在。

制图@好酒地理局

2005年,山庄集团首获河北省政府质量奖,成为全省首个获此殊荣的白酒企业,并于此后多次斩获该奖项。

“质量是设计生产出来的,不是检验出来的。”山庄集团将这种理念深植产品全生命周期。

通过与天津科技大学等高校合作,其历时四年研发的“山庄皇家窖藏酒品质控制关键技术研究与低醉酒度产品的开发”技术达国际领先水平,自主知识产权酵母AY20的应用,有效降低高级醇生成,实现了“入口柔,落口甘,核苷多,醒酒快”的酒体特色。“可以大口喝” 成为消费者对这个品牌的真切感受。

▎体感轻松,但滋味丰富,是山庄酒的突出特征。图源@山庄集团

与山庄集团间隔不过百公里,位于承德市区的板城烧锅酒,也凭借悠久的酿造传承与鲜明的品牌特色,成为冀酒版图中不可或缺的力量。根据老白干酒2024年度报告,板城烧锅酒完成年度营收为8.58亿元。

近年来,板城烧锅积极联动科研机构,在传统工艺基础上引入现代生物工程技术,通过对酿酒微生物菌群的分离、筛选与驯化,优化发酵过程中的物质转化效率,既保留了传统烧锅酒的醇厚口感,又降低了酒体中易产生饮后不适的成分,实现“口感地道、饮后舒适”的品质升级。

▎乾隆三十八年,乾隆皇帝与纪晓岚一句“金木水火土,板城烧锅酒”的千古妙对,使承德庆元亨酒坊的板城烧锅酒名扬天下。企业现已发展成为占地六百余亩,总资产超10亿,员工1000多人的现代化大型酿酒园区。图源@板城酒业

承德地区,还分布着皇承天德酒、塞罕坝酒、承德琢酒、九龙醉、鹿苑酒、酒篓子等白酒品牌。

与承德毗邻的张家口,也孕育了沙城老窖、康保老窖、裕升庆、三祖龙尊、蔚州老酒、涿鹿二锅头等白酒。

其中,沙城老窖的前身,是1949年成立的华北第四十六公营酒厂,现存数百口明清老窖池与2000余口窖龄数十年的老窖池。在工艺上,沙城老窖采用传统老五甑工艺。1988年,酒业泰斗周恒刚先生的“北斗工艺”为其注入全新活力,二者融合,造就沙城老窖“绵甜爽净、醇厚浓郁、回味悠长”的独特风味。

▎800年的酿酒历史,为沙城老窖积淀下了丰厚的“时间资产”,白酒之外,中国第一瓶干白葡萄酒便是在这里诞生。图源@沙城老窖

总体来看冀北白酒,浓香是主流香型,清香也有生产。此外,酒企们纷纷探索低度、适口的白酒产品,以此适应游牧与农耕的融合地带兴盛的酒风。

冀中地区,诞生了河北省唯一一家白酒上市公司、一度被誉为“河北王”的老白干酒。

作为我国白酒的第十一大香型,老白干酒采用地缸发酵,融合“续糟配料混蒸混烧老五甑工艺”与“清蒸清烧三排净工艺”,前者使原酒粮香、酒香复合自然,醇厚丰满;后者产出的原酒香气大、绵甜清爽、干净利落。

从一粒粮到一滴酒,要经过160多道工序,最终形成“醇香清雅、酒体谐调、甘冽醇厚、回味悠长”的典型风格,追求“高而不烈、低而不淡、饮后舒适、不上头”的品质风格。

▎老白干酒起源于河北省衡水市,有着1900余年不间断酿造历史。其历史可追溯至汉代,兴于唐、盛于宋,正式定名于明代。图源@衡水老白干

近年来,依托院士工作站、博士后工作站等科研平台,老白干酒与多所高校合作开展超20项研究,形成8种工艺生产模式,打造出种类丰富的优质基酒资源库,为产品创新与品质升级提供坚实支撑。

另一座冀中城市保定,拥有一个底蕴深厚的白酒品牌——刘伶醉。

刘伶醉坐落在保定徐水,那里有座刘伶墓。相传魏晋名士刘伶曾到访徐水,饮当地美酒后酩酊大醉,留下“醉卧三年”的佳话。刘伶醉酒也就因着这段历史渊源而得名。

刘伶醉的历史脉络可追溯至金元时期,其前身“润泉涌”烧锅始建于公元1126年,历经明清兴衰,酿酒技艺代代相传。品牌由此得名,成为酒文化与名士风骨交融的象征。如今,酒厂内保存着自金元以来连续使用的16个朝代、300余口古窖池,并于2006年被列为“全国重点文物保护单位”,是我国现存历史最悠久的窖池群之一。

▎“刘伶醉”总占地面积近500亩,拥有两座大型酿造工厂,也是目前北方浓香型生态白酒酿造基地之一。图源@刘伶醉

继续往南,诞生于古城邯郸的丛台酒,如今已成为“新河北王”的有力竞争者。

很多人不知道,新中国最早的酒业法规也出现在邯郸。1945年,邯郸率先解放,晋冀鲁豫边区政府颁发《关于统一造酒的决定》等法令,批准贞元增烧坊为中心的十几家酒坊共成邯郸酒厂,是全国成立最早的公办酒厂。

这是丛台酒的前身。

清朝中叶开始,原产东非的高粱,凭借耐旱、耐贫瘠、产量高等特性,广泛种植于我国北方,成为居民口粮的同时,也大量用来酿酒。由于高粱相比其他谷物含有更多单宁,酿出的酒口感上佳,高粱酒日渐风靡。

当时的贞元增烧坊经营者、清代实业家王鼎铭审时度势,让贞元增烧坊成为第一批在黄河北岸用高粱酿酒的酒坊,由此引领了河北酒的潮流。为酿好酒,贞元增烧坊还从山西招聘酒工,邯郸烧锅业渐兴。20世纪40年代,邯郸城出现了十几家酒坊,以大麦、小麦、豌豆制曲,用高粱为原料酿造烧酒。

▎丛台酒得名于战国时期赵国的丛台,该地曾是赵武灵王举行“胡服骑射”庆典的场所。图源@丛台酒业

从历史走来,邯郸酒一面传承传统酿酒工艺,一面创新现代科研技术,激活了丛台酒活力的同时,也再造新的酿酒芳华。今天,丛台酒已是河北省内酿酒规模、储酒规模第一的白酒企业,并凭借窖龄酒、冀派浓香、低度等产品,成为新“河北王”的有力角逐者。

河北白酒,当然不止上述品牌。众多规模未必大,但各有故事、各具特色的白酒品牌,共同造就了冀酒的缤纷多样。

在邢台,古顺酒采用老五甑工艺酿造,酒香里有高粱的扎实,配着道口烧鸡(邢台)的熏香,是老友相聚的标配。

在廊坊燕郊,燕潮酩坐落于潮白河畔。1976年,周恒刚用麸曲代替大曲,研创了燕潮酩,燕郊酒厂随之更名。此后,燕潮酩在传承与创新中不断前行,于1979年第三届全国评酒会被授予“国家优质酒”称号。今天的燕潮酩,走向“小而美”精品酒路线。

▎在燕潮酩酒厂的墙壁上,还张贴着许多周老的照片。摄影@好酒地理局

一杯杯酒,映照着河北各地的性情。喝下去,暖的是胃,热的是心。

新滋味的萌生和长大

河北作为游牧文明与农耕文明的过渡、缓冲地带,历史上多民族融合共生,赋予了这片土地一种“见怪不怪”的从容。相比于排斥和贬低,大家更容易看到彼此、尊重彼此,互相吸纳和成全,对新鲜事物保有足够的开放性。

当然,每当新鲜事物来到这里,河北人往往愿意给它机会,让它尝试在这片土地上绽放。因此,河北看起来特色并不突出的另一面,是它的兼容。

河北人实诚,但不守旧。在酒业发展史上,这里也因为气候条件以及毗邻首都的区位优势,成为先锋。

制图@好酒地理局

上世纪七八十年代,怀来、昌黎的葡萄园就开启了新中国葡萄酒产业的先锋之旅。怀来凭借“两山夹一川”的地形和富含砾石的沙壤土,成为葡萄生长的天堂。我国第一瓶干白、第一瓶传统法起泡酒,都在这里诞生。

近海的昌黎产区,葡萄酒里似乎裹挟着渤海湾的海风。那里是我国第一瓶干红的诞生地。

近年来,精酿啤酒也在河北扎下了根。诞生于邯郸的优布劳,采用情景营销和外带外送的创新模式,产品线丰富,涵盖鲜啤、袋啤、瓶啤、罐啤等多种包装,拥有小麦、果味、IPA、艾尔等近20款不同口味的精酿啤酒。

在邢台、邯郸的街头巷尾,优布劳精酿酒馆成为年轻人聚会、放松的热门场所。

图源@优布劳

白酒方面,如前文所述,冀酒企业在低度、健康等方面十分热忱且收获颇丰。

河北的滋味就像这片土地上的人,坚守本真,又拥抱新鲜。每一口都是生活的真实写照,每一味都蕴含着燕赵大地的灵魂。

从喷香的碳水到豪放的肉食,从本味的坚守到豪饮的畅快,再到创新的鲜活,每一重滋味都透着这片土地的筋骨与性情。

发表评论 取消回复