AI阅读分析中...

有人说,长江水酿出的酒,是会说故事的。风土讲一半,人心讲一半。

长江水穿过云贵高原的烈阳,掠过两湖的烟雨,来到江海交汇的南通。这里的水与风,与其他地方略有不同;这里的人与酒,也自成一派。

我们循着长江酒脉而来,站在一座城市的边缘,看见时间沉淀下的光芒正在悄然升腾。这里没有太多喧嚣,却有一种力量,让人想要一探究竟:究竟是怎样的故事,在这里发生、铺展?

答案,或许就藏在那一道看似平常的酒香里。

南通是长江的孩子

大浪淘沙“长”出来的城市

“南通”这个名字是怎么来的呢?

它的故事,要从很久以前说起。南通最早被称为“通州”,这个名字可以追溯到五代时期。公元958年,南唐把长江以北的一些州交给了后周,后周随之设立了“静海军”,不久又把它升格为“通州”,管辖着静海、海门两县。

到了宋仁宗天圣元年(1023年),因为要避太后父亲刘通的名讳,“通州”被改叫“崇州”,这个新名字源自当时通州下辖的“崇明镇”,这座城,也被叫作“崇川”。直到明道二年(1033年),刘太后去世,通州的旧名才得以恢复。

时间又过去了几百年,到了清雍正二年(1724年),通州被升格为直隶州。为了不和顺天府下辖的那个“通州”混淆,人们开始称这里为“南通州”。

“南通州,北通州,南北通州通南北。”相传,乾隆帝南巡路过南通,出了这么个上联。

那“通州”究竟“通”了什么?它地处长江入海口,连接南北、内外,天然就是一个交通要冲。

南宋时期的王象之在《舆地纪胜》中写道:“通之为郡,濒海控江,南通闽粤,北通齐鲁。”

站在狼山之巅,极目东南,滚滚长江与浩渺黄海在这里交汇。

长江和南通的关系,绝不是简单的“地理靠近”四个字能说清的。可以说,没有长江,就没有今天的南通;理解南通,必须回到长江的语境之中加以审视。

在南通还不叫“南通”的时候,这里其实还没完全成陆。江水一波波地往这冲,海水一层层地退,这块土地才渐渐浮出水面。

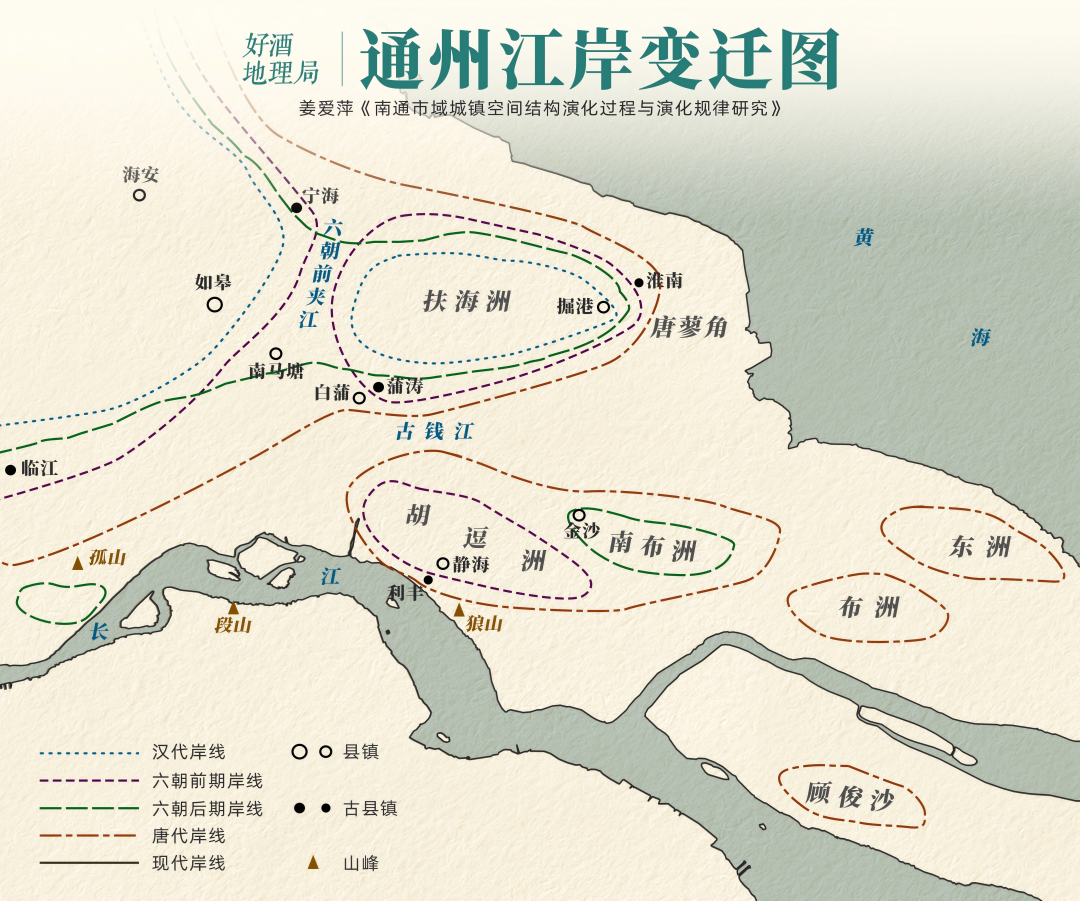

“南通这块冲积平原的形成,是由沙洲并接大陆从西北逐渐向东南延伸的”。

南通籍历史地理学者陈金渊认为,从公元5世纪到20世纪初,南通曾有四次大沙洲并接大陆的过程。

第一次是公元5~7世纪(汉代)扶海洲并接大陆;第二次是公元10世纪胡逗洲与北岸古沙咀连接;第三次是公元11世纪中叶,通州东部海门县境东布洲等沙洲渐渐与通州东境连接;第四次是19世纪末-20世纪,通州以东的海门厅形成后,启东境内的沙洲纷纷与北岸相接。

制图@好酒地理局

如果说地貌是起点,那长江的水流,则是南通命运的方向。

唐宋时期,海边已经有了人烟,船只也开始穿行。

那时的南通,土地多是盐碱地,种庄稼不行,靠的是“海里刮风、灶里冒烟”,煮盐谋生。可人总要吃饭,粮食怎么办?

因通州城交通较为便利,便成了粮食市场,又因滨江临海的区位优势,吸引了不少沿海的商船。

据《宋会要集稿》记载,“沿海州县……通泰等处广收米斛贩入诸番……或南或北利获数倍。”可见当时沿海商运之发达,一船船从扬州、苏南运来粮食,换走南通的盐巴。

这时候的南通,靠海吃饭,也靠海路活着。

等到元代,情况发生转变。海运虽好,但靠天吃饭,风浪大、风险高,国家开始转向江运。于是,南通开始往长江靠拢,变得比以前更“江派”些。

意大利旅行家马可·波罗到过通州(南通),还留下了文字:“通州城市面积不大,但一切生活必需品的供应都十分充足;居民是商人,拥有许多商船;鸟兽的产量很多;通州东面相距三天路程的地方就是海洋;在通州城与海岸的中间地带有许多盐场,生产大量的盐。”

造船业的发达及港口的兴建,使得南通自身也有能力进行货物中转。因而在这个时期,经济中心南移,元代通州成为苏北地区潜粮的一个出口,建有通济闸。

据《南通市志》记载,至元十七年(1280年)浚通州运河。次年,修通济闸3座,一在马鞍山(塔山)西,二在白蒲镇,至元十九年十二月通海运,岁运4万石。

南通开始成为苏北地区粮食转运的枢纽,通济闸的建设将南通内陆粮仓与长江江面连通,使得江运成为主流。

图源@视觉中国

元末,南通市域受长江对岸上海县的影响开始种植棉花,并很快成为一个重要的棉产区。手工棉纺织业开始兴起,经济得到发展,为小城镇发展提供了经济基础。

棉花的种植,为原来因煮盐而兴,又因远离海岸线而衰败的一些小镇注入了新生力量。

到了明清,通吕运河开凿,南通的“水上高速”正式接入全国交通网。从苏南的粮仓,到扬州的盐商,再到南通的商人,这些水上来来往往的船,不光装着货物,还带来了财富与城市化的种子。

而南通的各个港口,比如天生港、狼山港、如皋港,渐渐也忙了起来。那时的南通,已是苏北最繁忙的江运节点之一。

历史的车轮滚滚向前,到了清末民初,南通开始迎来真正的城市时代。靠着紧挨长江的天生港,张謇在这里兴办实业、发展教育,一座近代意义上的城市由此崛起。

不同于靠租界发展起来的沿海城市,南通是靠自己、靠长江带来的开放视野和商贸机会,一步一步发展出来的。

进入现代,长江与南通的关系愈发紧密。苏通长江大桥横空出世,把南通从“江北”的边缘,送入了长三角的核心圈。

后来,沪通铁路、沿江高铁接踵而至,南通不再是“隔江望上海”的小兄弟,而是以更自信的姿态,融入到了整个江海经济圈当中。城市的发展轴线也不再局限于“向海”,而是“向江而动”——从海岸延伸向江岸,从传统渔村转向港口工业,从区域腹地走向交通枢纽。

而长江,也在悄然改变着南通的城镇空间结构。原本零散的小镇,如今借助江岸的枢纽节点,逐步走向网络化、多中心的协同发展。

城镇沿着长江像串珠一样布局,既有中心城市南通主城区的辐射,也有如海门、通州、启东等地的呼应。这一切,都绕不开长江这条“轴”。

如果把南通比作一个人,长江就是它的血脉,是它的骨架,是它的目光所及、步伐所向。经济上,南通靠江港发展产业,形成了港口工业带;文化上,南通人从长江边吸纳开放与包容;空间上,城镇发展的格局、方向与节奏,都与江流走向默契呼应。

江水奔流不息,而城市的命运,也正随波激荡、浩浩荡荡向前走去。

“敢为人先”的南通人

滨江临海的南通有其独特的“江风海韵”之特征,其独特的区域位置与其历史组合,使其区域文化在江苏地域范围内颇具个性,在全国范围也很独特。

作为冲积平原、移民地区,长江黄海天堑阻隔,驱动着南通人走出去开疆拓土,他们的血液里流淌着开拓创新的基因。

1979年,南通市海安县沙岗乡青墩村出土多样石器等文物,其中有江北最古老的“干栏式”木构居民和亚太地区最早的回旋镖。不仅彰显了南通先民在生产生活中的智慧与创造力,更映照出他们在面对江河湖海与湿地环境时所展现出的适应能力与技艺突破。

这种勇于探索的精神,早在数千年前便已深植于这片土地之上,成为一脉相承的文化底色,延续至今,构筑了南通人不断开拓、勇立潮头的性格根基。

而考古发掘中发现的炭化粳型稻谷,表明五千多年前的青墩地区已经开始水稻种植。

图源@视觉中国

在通州城乡的日常生活中,水稻种植文化一直有着重要地位。

明代以前,关于南通地区具体种什么水稻的资料不多,但从一些古书中还能找到些线索。《唐书地理志》里提到,黄稑、乌节等稻种曾是江淮地区进贡用的好米。到了宋朝大中祥符五年(1012年),占城稻被引进,并选择高地种植。

明清时期,关于水稻品种的记载就丰富多了。《通州志》中列出了很多稻种,比如黄稑、乌节、大香斑(粳稻或籼稻),早糯、晚糯、虎皮(糯稻)等。

《直隶通州志》还详细描述了这些稻种的特点。比如,粳稻早的七月成熟,晚的九月成熟,有早白、晚白、黄稑、乌节等。

不过,南通所在的江海平原多是沙地和盐碱地相间,《州乘资》记载说土地贫瘠、容易崩塌,老百姓常常因为望水而失收。但他们不怕困难,仍坚持在这里定居种田,当地人砍树做农具,炼铁造犁,开荒种地。最终,荒地变成了桑麻遍地、百姓富足的鱼米之乡。

那么古代南通人喝的什么酒?

据《海门县志》记载,县境民间自古有酿酒传统。宋代,有酿酒记载;清代,大多集镇开办前店后作坊的糟坊,以糯米为原料酿制销售甜水酒(米白酒)和黄酒,少数作坊还以高粱为原料制售白酒(烧酒)。“每年酿季一般从10月到次年4月,手工操作生产。”

从记录来看,在清代以前,南通人喝的较多的是米酒和黄酒。

但自清代中期开始,烧酒无论产量还是销量都开始超越传统的发酵酒,成为我国饮用酒的主导。

乾隆时期,南方掀起烧踩之风。据《高宗纯皇帝实录》记载,仅江苏镇江一地,专门从事烧酒生产的工匠,已“不下万余人”。

乾隆五年(1740年),江苏巡抚张渠发现本地粮价日昂,究其原因,皆由烧锅用米所起。

清人李斗曾在《扬州画舫录》中记载下扬州城烧酒运输的盛况:“城内之烧酒,大抵俱来自城外,骆驼车载,络绎不绝。”

不难看出,那时南通及周边的烧酒已展现出十分强劲的发展势头,不管是生产规模还是工艺技术都取得了较大发展。

清末民初,南通与上海直通商阜,以张謇为代表的南通人在近代历史上开创了众多的全国第一。

1895年,张謇筹办大生纱厂,揭开了近代以来南通开放发展的序幕。

在设备上,张謇开办的大生纱厂从英国引进纺纱机;在技术上,他倡办的通海垦牧公司从美国引进陆地棉;在人才上,他兴办的通州师范学校聘请日本教员村忠治郎等人任教。

为了振兴南通贸易和拓展贸易渠道,张謇积极参加世界贸易博览会,并展示各类南通产品。他先后参观日本大阪博览会,组织参加意大利米兰博览会,筹划举办南洋劝业会。

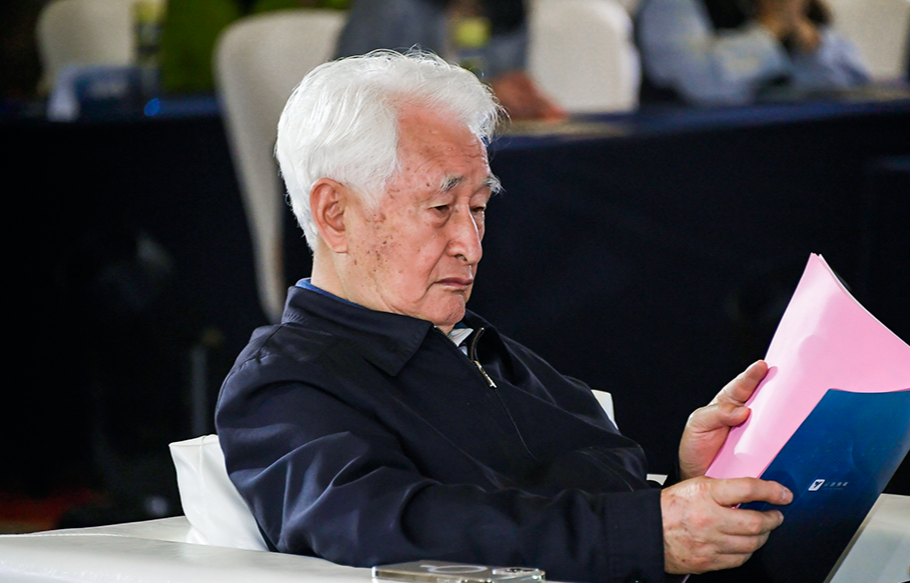

而另外一位“大人物”——白酒泰斗季克良,大约半个世纪后在南通出生。

青年时期的他靠着助学金,考入无锡轻工业学院食品发酵专业,1964年,25岁的他响应国家号召,辗转七天七夜抵达贵州茅台镇,开启了与茅台的一甲子情缘,以他一生对酿酒工艺的坚守与创新,回应了南通人“敢为天下先”的精神传统。

当然,他们的故事还在这片土地上继续书写,接下来的故事,叫做“颐生”。

颐生酒业与城市的脉动

时间回到清光绪二十年(1894年),张謇考中状元,授翰林院修撰。·

张謇高中状元后,家府“敦裕堂”府上宴请颇多,便请乡邻家佣酿制“家酿酒”招待馈赠亲朋好友,渐成酒坊、初具规模。后创办垦牧公司时,因工人御寒所需,且因垦区所植大麦、高粱适宜酿酒,故在垦区设颐生酿造公司。后又因大风海潮,垦区决堤,厂基被毁,遂迁至海门常乐镇老宅创办“颐生酿造厂”。

据《海门县志》记载,光绪二十八年(1902年),颐生酿造公司以高粱为原料酿造白酒,并以茵陈、红花、佛手等10多味中药材浸泡的药汁,勾调成具有养身保健功效的颐生茵陈酒。

光绪三十一年(1905年),受特大台风和潮汛袭击,公司厂房、生产设备和库存原料被毁。灾后,张謇在常乐镇西市梢重建颐生酿造厂。

酒厂仍以高粱为原料,自行配方制曲酿造白酒,商标为“地球”牌。产品有原泡酒、茵陈酒、玫瑰酒、紫葡萄酒、五茄皮酒、虎骨木瓜酒、金波玉液、史国公酒等10多个。“时有工人23人,石磨4部,以10余头水牛牵引,全部手工操作。”

图源@颐生酒业

光绪三十二年(1906年),颐生酒获意大利万国博览会金奖。随后,以奖章制作标贴,加“帆船”牌图案为商标副牌。

民国17年(1928年),因当地原料不足,颐生酒业从大连、上海等地购进大批高粱,所产颐生酒除在当地销售外,还销往通海、里下河和徐淮一带,一度运销江西九江、南昌等地。

1982年,颐生酒厂投资240万元建成年产1000吨大曲酒机械化酿造车间,劳动生产率提高72%、出酒率提高3%。

1984年,江苏省经委批复:同意颐生酒厂新建茅台酱香型大曲酒车间。

这一年,时任茅台酒厂厂长的季克良和当时江苏省轻工食品处处长沈怡方,回到家乡赴颐生酒厂指导酱香型白酒的生产。

1985年起,颐生酒厂相继投产酱香型45度、53度,謇翁和茅镇酒。

1989年,謇翁酒通过省级鉴定,被誉为“江苏茅台”……

图源@颐生酒业

从手工磨酒到机械化酿造,从本地销售到远销全国,其发展路径正映射出南通由江海之间的农垦之地走向现代工商业强市的历史轨迹。

在颐生酒业的酒香中,我们不只品味到岁月与技艺的沉淀,更感受到一座城市在时代浪潮中自我革新、奋发图强的脉动。

进入新时代,颐生酒业正以崭新的姿态焕发活力。

2024年,是企业创办130周年,颐生酒业在常乐镇举办了高质量发展大会。

季克良发去视频祝福并表示:“颐生酒业能够风雨兼程走过130年,既离不开创始人张謇先生的实业救国精神,也离不开一代代颐生人和全体酒业同仁们的努力。”

回望2003年,企业一度陷入困境之中,而现任南通颐生酒业有限公司董事长高利生,毅然决然拿出千万资金收购酒厂。比起单纯的商业投资,这一决定更多是源于他身为南通人心中的那份使命感和责任心。他坦言:“我作为南通人,义不容辞。”

图源@颐生酒业

放眼未来,颐生酒业将在战略布局上聚焦“中国健康酒产业”,以弘扬张謇精神为引领,夯实健康酒主业,同时拓展文旅体验与创业基金“双翼”,推动企业在传承中创新,在创新中壮大。以南通为根,辐射全国,奋力打造健康酒产业的中国标杆。

从长江之畔走来的颐生酒业,浸润着江海文化的厚重底蕴,也跳动着城市脉搏的律动节奏。它不仅承载着百年民族实业的理想,也在新时代的浪潮中续写着新的篇章。

正如长江奔流不息,颐生酒业亦将以恒久的力量,向未来奔涌而去,在城市与时代的交汇点上,酿出属于中国的健康之酿、人文之酿、希望之酿。

秦书尧 中国酒类流通协会会长

历届国家名酒评委

季克良 酒业大师,第四届、五届全国评酒会评委

陈处达 第五届全国评酒会评委

高 军 第四届全国评酒会配制酒评委(酒业泰斗高月明先生之女)

丁前胜 第五届全国评酒会特邀评委

张桂仙 第五届全国评酒会特邀评委

科学家/酒业专家/媒体代表

徐 岩 江南大学教授、博士生导师、原副校长

张百平 中国科学院地理科学与资源研究所研究员

陈建生 河海大学二级教授、博士生导师

赵 彤 《酿酒》杂志总编辑

周心明 中国食药促进会发酵食品专业委员会专家顾问(酒业泰斗、第一届/二届/三届/四届全国评酒会主持专家周恒刚先生之女)

沈重武 中国副食流通协会酒类专业委员会副会长、国家一级品酒师(酒业泰斗、第五届全国评酒会主持专家沈怡方先生之子)

徐立栋 酒业资深媒体人,原华夏酒报副总编辑、华夏传媒集团董事

参考资料:

[1]李妍芳,殷春华,邱爱萍.南通水运遗产的认识与展望[J].文物鉴定与鉴赏,2023,(15):165-169.

[2]姜爱萍.南通市域城镇空间结构演化过程与演化规律研究[D].南京师范大学,2008.

[3]弓楷.近代以来南通开放发展的历史脉络与辉煌成就[J].炎黄地理,2024,(06):1-4.

[4]周义凡.明清酒类消费文化变迁研究[D].西南大学,2023.

[5]李世峰,刘蓉蓉,任海建,等.南通水稻种植历史与习俗——兼论新时代稻作文化的传承和弘扬[J].中国稻米,2020,26(04):106-110.

发表评论 取消回复