新中国成立初期,由于在外交、外汇等方面的特殊功能,白酒一度被上升到“战略物资”的高度。为提高白酒产量和质量,当时的轻工业部牵头进行了两大战略部署:一是组织全国名酒评比,二是展开白酒技术试点。

这两大战略部署几乎汇聚了当时我中国最顶尖的酿酒科研技术力量,其中的技术带头人,就有周恒刚。

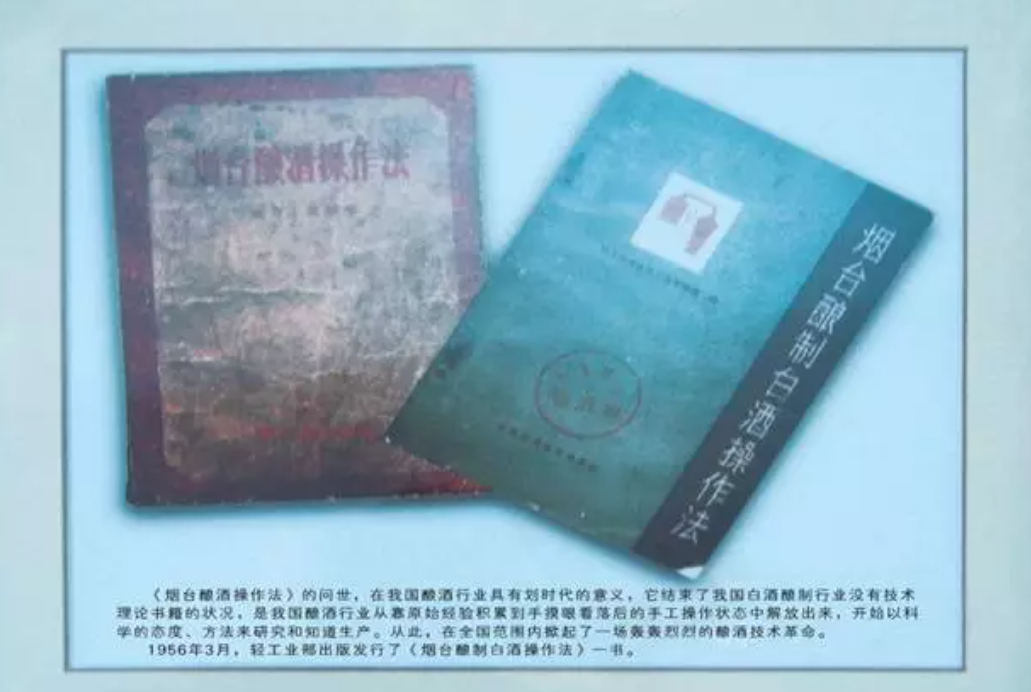

1953年,周恒刚奉命调入原中央地方工业部(轻工部)食品工业局任工程师,随后在1957年首次主持河北涿县试点。试点结束后,他结合之前烟台、涿县两次试点的成果,将烟台酿酒操作法修订为“合理配料、低温入窖、定温蒸烧、麸曲酒母”——这就是后来被业界称为“白酒大法”的烟台操作法,其独特之处正是用麸曲酿酒。

这位1942年毕业于哈尔滨工业大学应用化学科的高材生,是我国白酒原辅料、中间品及成品酒分析方法的奠基人之一,曾主持了全国第二、三、四届评酒工作,是我国白酒品评理论、品评技术、品评方法的奠基人。

工业化奠基,名酒定鼎,科技开疆。他的身影,贯穿了白酒产业至关重要的三个时代,他的故事,也是中国酒业现代化进程的缩影。

▎位于茅台酒厂的周恒刚雕像,旁边是其女儿——周恒刚酿酒科学文化研究院理事会主席、中国食药促进会发酵食品专业委员会专家顾问周心明。摄影@好酒地理局

为弘扬周恒刚矢志躬行、务实探微之科学精神,由周恒刚同道至交、弟子门生、亲眷晚辈等首倡发起,并诚邀受教于先生之酿酒同仁,受益于先生之酿酒同业支持,周恒刚酿酒科学文化研究院成立。同时,由研究院与好酒地理局联合主办的《周恒刚传》采访暨科学文化考察活动现正式启动。

著名文化学者纪连海和酒业知名专家组,将成立科学文化考察组,对周恒刚在科学试点、工艺研究、定型命名、技术指导等方面渊源深厚的人物、企业进行访问和考察,探秘酿酒科学,发掘美酒文化。

7月29日,活动将走进古井贡酒,探寻周恒刚对名酒科学创新的启蒙影响。

试点、起点

在我国初期白酒工业化的发展中,酿酒工业面临的核心困境是粮食利用率低、出酒率不高。

如何用更少的粮食酿出更多的好酒,成为关乎国计民生的当务之急。从哈尔滨工业大学应用化学科毕业的周恒刚,毅然投身酿酒事业,在东北三省推广更高效的麸曲酿酒技术,初显身手便成效显著。

凭借哈工大的扎实功底和对白酒一线生产的深刻洞察,年轻的周恒刚很快被委以重任,调入北京中央轻工部烟酒局,成为我国白酒“试点工作”当仁不让的领军者。

1955年的烟台试点,是他在全国酒业舞台上的第一次重大实践。

是年三月,在周恒刚的牵头组织下,来自全国13个省市的百余位酿酒精英汇聚山东烟台酒厂。这场规模空前的技术会战,目标直指生产工艺的科学化。

▎作为我国最早开启的白酒试点,烟台试点也被称为“试点之师”。试点中总结出的操作经验,对后来白酒行业发展影响深远,也成为白酒酿制技艺科学化、现代化的起点。图源@烟台古酿

第一期烟台试点前后历时7个月,形成了“薯干原料,绿曲酵母,合理配料,低温入窖、定温蒸烧”的16字烟台操作法,极大提高了当年的出酒率,在东北、华北、西北、中原几大区的推广中,卓见成效。

1962-1963年,周恒刚又组织了9个省市白酒生产单位在烟台酒厂进行第二次试点,在原操作法内容上进行补充与修改,科学地总结烟台操作法的精神实质为:“麸曲酒母,合理配料,低温入池,定温蒸烧”,使一般原料的出酒率平均提升3%-5%以上,为行业全年节约了宝贵的12.5万吨粮食。

“烟台操作法”的价值远超效率层面,更深远的意义还在于:它系统性地用先进的纯培养优良菌种(麸曲酒母)替代了传统大曲,建立起了一套科学可控的生产体系。

这是一次划时代的技术革命,奠定了现代麸曲法生产白酒的科学基石,让我国白酒工业迈出了从“经验”走向“科学”的关键一步,开启了白酒科学化生产的序章。

周恒刚的脚步没有停歇。

除了烟台试点,他还组织了涿县试点、锦州凌川试点、茅台试点、金县试点、玉泉试点等大量试点工作,对于白酒生产工艺以及科研研究工作影响深远。

制图@好酒地理局

最能体现周恒刚科学探索深度的,或许当属1964-1966年他亲率团队进行的茅台试点。

在茅台镇,周恒刚率队进行了长达三年的两期深入研究。通过严谨的查定、写实,许多笼罩在传统工艺上的神秘面纱被揭开,尤其是对己酸乙酯的发现及己酸菌的培养,不仅为酱香型白酒确立了原料、工艺与质量的规范起点,更意外地为浓香型白酒的发展提供了关键推力。

▎1965年茅台一期试点人员合照,一排右四为周恒刚,三排右六为季克良。图源@贵州茅台

“白酒继承着我国酒业文化和历史,独特的生产工艺和独特的品味风格代表了中国酒的精华,在世界酒类产品中独树一帜。但白酒生产靠着传统工艺,靠天吃饭。”周恒刚在他的著作中鲜明提出:发现优质白酒的科学原理并加以总结,予以复制和推广,使白酒生产从必然王国走向自由王国,是白酒科技工作者的努力方向。

周恒刚还进一步通过他扎实、深厚的实践工作提出,深入研究白酒香味成分的组成,研究白酒微生物的生理特性,是提高白酒质量的关键,也是发扬中国白酒的精华所在。

这份敏锐的科学直觉,加上周恒刚长期的一线耕耘,结出了累累的科研硕果。

据统计,周恒刚一生笔耕不辍,留下了约1680万字的皇皇巨著,如《烟台酿酒操作法》《糖化曲》《白酒生产微生物》《白酒生产工艺学》《白酒品评与勾兑》《古今酿酒技术》《50年白酒发展纪实》等。这些著作,既是他毕生心血的结晶,更是我国现代白酒工业从无到有、从弱到强的理论基石。

由周恒刚主导的《泸型白酒窖泥微生物的选育与防止老化的研究》《酱香型白酒香味成分的研究》《生料酿制白酒及其推广应用》《浓香型白酒工艺改革研究》等科研工作,多次获得国家和部省级嘉奖。

制图@好酒地理局

著作等身的周恒刚,不仅是白酒工业化的奠基人,更是当之无愧的白酒科研工作的体系构建者与一代宗师。

而身为我国白酒近现代工业化领军人物的周恒刚,在影响白酒产业走向的另一个核心事件——全国评酒会中,同样扮演了至关重要的定鼎角色。

名酒、宗师

如果说周恒刚的“试点”奠定了我国白酒工业化的科学基石,那么他在全国评酒会舞台上的身影,则直接塑造了名酒的格局与品评体系的标准。

从1952年到1989年,五届全国评酒会如同我国白酒品质进化史的坐标。

这跨越近四十载的历程,不仅诞生了闪耀至今的中国名酒与优质酒,为消费市场树立了品质与品牌的标杆,更推动了白酒感官鉴评工作从无到有、从起步到完善、从混沌到科学的蜕变,形成了一整套科学、严谨、完整的工作体系。

而周恒刚,一人便执掌了其中三届(1963年第二届、1979年第三届、1984年第四届),对名酒价值的确立和白酒品评体系科学化、标准化的推动,居功至伟。

故事要从1963年第二届全国评酒会上说起。

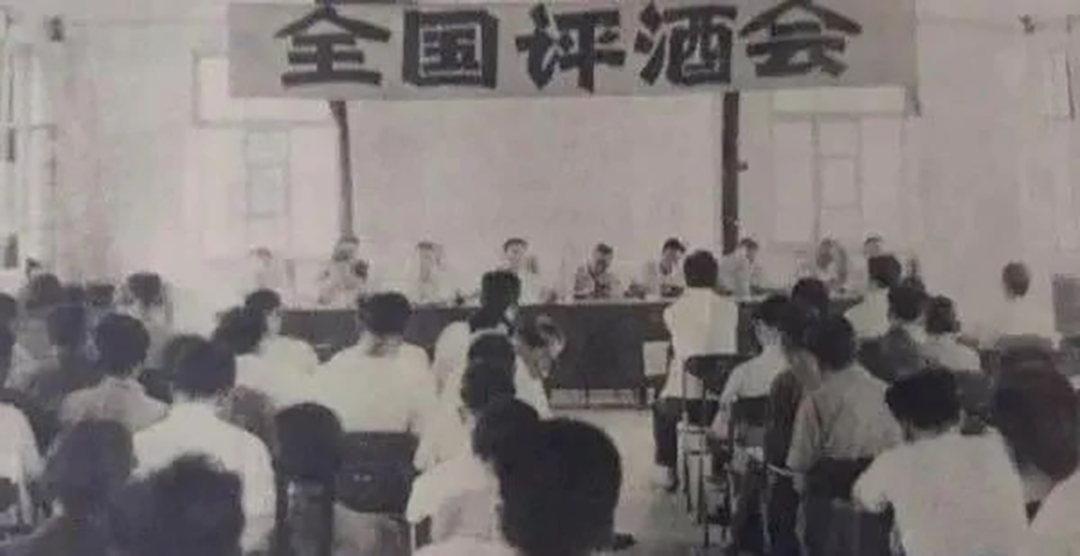

▎1963年全国评酒会现场。图源@古井集团

1963年10月,轻工业部在北京召开了第二届全国评酒会,由周恒刚主持,采取混合编组大排队的办法进行品评,评酒会设评酒委员会,分白酒、黄酒、果酒、啤酒四个组别。

最终从全国27个省、市、自治区共推荐的196种酒(包括白酒、黄酒、葡萄酒、啤酒和果露酒五大类)中,评出全国名酒18种,全国优质酒27种。其中白酒品类有八个“国家名酒”,分别是:茅台酒、五粮液、汾酒、泸州老窖特曲、古井贡酒、西凤酒、董酒、全兴大曲酒。

随后1979年第三届评酒会上,周恒刚作为白酒专家组组长,带来了一场更具深远意义的变革。

这届评酒会首次按香型、生产工艺和糖化发酵剂分别编组,确定了酱香型、浓香型、清香型、米香型四种香型白酒的风格特点,并统一打分标准,按色(占10分)、香(占25分)、味(占30分)、格(即风格占15分)四项进行计分。

评出的白酒“新八大名酒”:茅台、五粮液、汾酒、泸州老窖特曲、洋河大曲、剑南春、古井贡酒、董酒。同样璀璨夺目的,还有这套评价体系本身。

▎周恒刚(右)与沈怡方(左) 图源@古井集团

周恒刚弟子沈怡方曾这样回忆:“周老在1979年第三届评酒会起始开创了分香型、分糖化剂、分酒度的百分淘汰制的评比方法,并制定了评酒员考核、择优录取的办法,及各香型的标准感官评语,这是我国白酒评酒史上的里程碑。”

这套体系随后迅速地被全国学习推广,并催生了庞大的专业评酒队伍,成为日后企业质量把控的生命线。

周恒刚在全国评酒会上所创立的香型框架与科学评价方法,如今依然是我白酒现代品评体系的骨架与灵魂。得益于这套科学、权威的评价体系,许多名酒品牌得以脱颖而出并基业长青。

古井贡酒,正是在全国评酒会上与周恒刚结下不解之缘。

在1963年周恒刚主持的第二届全国评酒会上,古井贡酒凭借卓越品质一鸣惊人,名列白酒第二,震惊全场。

▎1963年古井贡酒获金奖的产品。图源@古井集团

周恒刚曾回忆当时评酒的场景:“经过几轮以后,评出的结果,古井贡酒名列第二,这使我们评委为之震惊,纷纷问,古井厂是哪里的?怎么从来没有听说过呢?一个从不知名的小酒厂,怎么会有那么好的酒呢?……从那时起,古井酒厂才有了一席地位。”

如今古井贡酒最广为流传的评语:“色清如水晶,香纯似幽兰,入口甘美醇和,回味经久不息。”正是当年周恒刚亲自总结得出。

同时,夺得“国家名酒”荣誉,也改变了古井贡酒的命运。

1963年获奖之后,安徽省政府高度重视古井的发展,多次拨款扩大古井贡酒的生产规模。正是从那时起,古井贡酒开始从一个名不见经传的小酒厂闻名全国,酒体质量也在稳步提升。

▎1984年,古井贡酒三蝉金奖庆功大会。5年后,古井贡酒又荣获1989年评酒比赛金奖。图源@古井集团

在1979年第三届全国评酒会、1984年第四届全国评酒会、1989年第五届全国评酒会上,古井贡酒继续蝉联国家金奖。周恒刚感慨,“连获金奖四连冠,这确实不易啊!”

全国评酒会,不仅为古井加冕,更在周恒刚的引领下,为我国白酒播下了科研兴业的种子。

泰斗、北斗

上世纪80年代,全球科技浪潮奔涌。为抢占未来竞争制高点,1986年3月,国家高技术研究发展计划,即著名的“863计划”,正式启动。

此时,已是我国白酒界公认“泰斗”的周恒刚,以其卓越的科研领导力,发起并主持了轻工业部重大科研项目“北斗计划”。

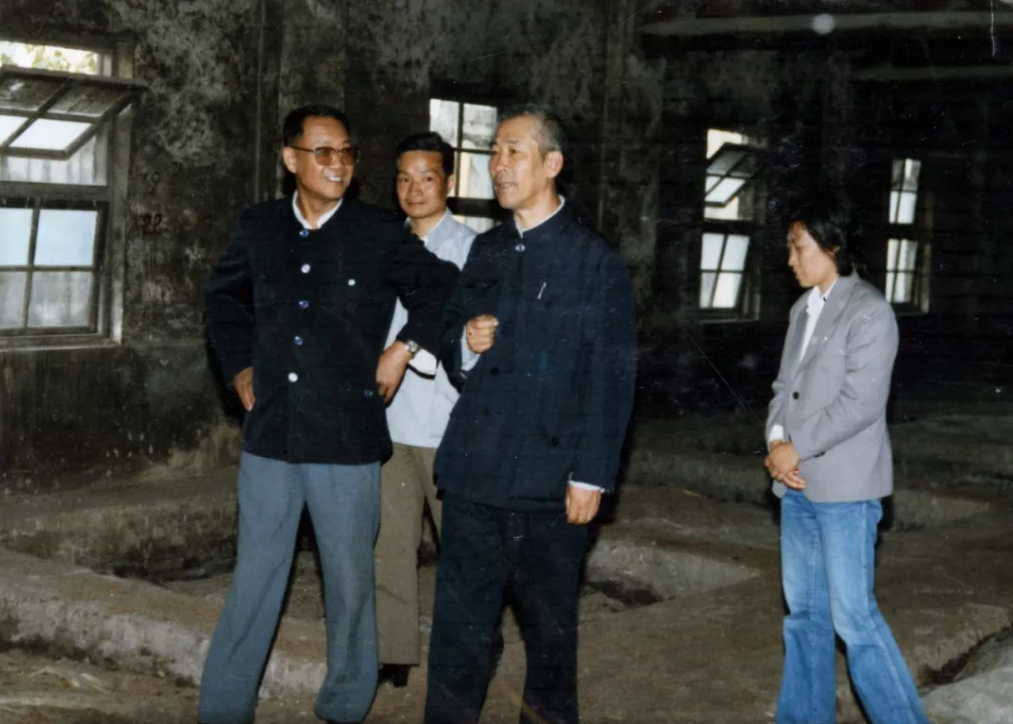

▎1988年,周恒刚到古井酒厂酿酒车间视察“北斗计划”实施情况。图源@古井集团

聚焦浓香型大曲酒的核心奥秘——窖泥微生物研究,“北斗计划”联合华北地区7家代表性酒厂,旨在为窖泥的科学培养、使用及保养建立一套完整、先进的生产工艺体系,为中国浓香型白酒的未来发展指明方向。

“北斗”之名,寓意着在科技迷雾中指引行业前行的明亮星辰。古井贡酒,作为安徽地区唯一入选的酒企,成为这艘探索浓香奥秘“科研方舟”的重要成员。

1986年至1987年,古井贡酒深度参与“北斗计划”,承担了系列关键课题研究,包括《已酸菌培养基选择、试验与保藏》(“北斗”一号)、《添加不同物质对已酸菌发酵影响的试验》(“北斗”二号)、《泥对已酸菌生长及代谢的影响》(“北斗”三号)、《窖泥的强化与保养》(“北斗”四号)、《窖泥的测定方法及窖泥的培养》等。

这些研究直指浓香风味的核心——己酸菌及其与窖泥的复杂关系,为日后人工老窖泥技术的成熟应用奠定了坚实的科学基础。

1988年,“北斗计划”进入申请国家级项目的关键阶段,周恒刚亲率专家团队赴古井酒厂视察项目进展。他充分肯定了古井人在人工窖泥培养、微生物繁殖等前沿领域进行的卓有成效的探索和贡献。同年,“北斗计划”顺利通过国家级项目鉴定。

▎周恒刚(前排右一)在古井考察。图源@古井集团

“北斗计划”的成功,其价值远超参与酒厂自身的技术提升与经济效益。

古井集团党委书记、董事长梁金辉曾总结:“这次项目的完成不仅使各成员厂在技术和经济效益上受益匪浅,而且对提高我国浓香型大曲酒的酿造技术水平,提高产品质量,推进整个行业的技术进步,起到了巨大的推动作用。”

在“北斗”技术成果的滋养下,古井贡酒进行了卓有成效的“二次创新”。

1991年,古井贡酒在“北斗”计划基础上,延伸完成了《运用“多层泥”发酵提高浓香型名优大曲酒比率》的研究,并于1992年成功应用于生产。

这项技术突破带来了显著成效:在不增加粮食投入、不延长发酵期的前提下,古井贡酒的名酒率实现了跨越式提升,可由原来的28.3%提高至52%(1992、1993、1994年平均),在原有基础上净增23.7个百分点。

图源@古井集团

古井贡酒的科研人员坦言:“可以说,如果没有北斗计划,也就没有这一项目的研究成功。”这充分证明了“北斗”计划作为基础性、先导性科研项目的强大生命力。

回望周恒刚的一生历程,科学家的敏锐创新、实践家的严谨洞察和一代宗师的格局兼有之。他为我国白酒奠定了从生产技艺到品质评价的完整科学体系,为白酒的现代化、科学化发展注入了强劲动力。

最好的纪念是传承。7月29日,中国白酒科学文化考察将正式走进安徽古井贡酒。

制图@好酒地理局

这里,不仅是周恒刚见证名酒“四连冠”传奇的起点,更是其“北斗”科技思想率先落地、催生“多层泥发酵”等原创性技术并取得显著效益的创新典范。

届时,由业内外专家、媒体代表组成的考察团队将从古井贡酒的视角,透析这位酒业泰斗毕生推动的科学精神,如何在当代企业中转化为引领力量。

科学文化考察团名单:

季克良 周恒刚酿酒科学文化研究院理事会顾问

纪连海 《周恒刚传》总主笔,著名历史文化学者、中国民生研究院特约研究员

徐立栋 《周恒刚传》总策划、原华夏酒报社副总编辑

周心明 周恒刚酿酒科学文化研究院理事会主席

张建有 第三届、四届、五届全国评酒会评委

张国强 第四届、五届全国评酒会评委,酒业宗师周恒刚先生弟子

许 坤 周恒刚酿酒科学文化研究院理事会秘书长,好酒地理局总裁

周宗艾 周恒刚先生之孙

何霄飞 周恒刚酿酒科学文化研究院智能酿造专家

尹贵超 好酒地理局总经理

参考文献:

[1]郭子健.计划经济时期的名酒规划、实践及其影响[J].中国经济史研究,2024,(03):171-185.

[2]周心明.酒苑时雨周恒刚两次“烟台操作法”[J].中国酒,2004,(06):48-49.

[3]周恒刚同志生平[J].酿酒科技,2004,(05):20-23.

[4]沈怡方.怀念吾师周恒刚先生[J].酿酒科技,2004,(05):24.

[5]《“北斗”计划》项目在古井酒厂的延伸:运用多层窖泥发酵提高浓香型名优大曲酒比率[J].酿酒科技,1995,(04):80-82.DOI:10.13746/j.njkj.1995.04.044.

[6]周恒刚.全国评酒会议白酒组见闻[J].黑龙江发酵,1980,(01):42-44.

发表评论 取消回复